『限定告知型医療保険ってどんな保険?』

限定告知型医療保険は、通常の医療保険に比べて告知項目が少なく、健康状態に不安がある方でも加入しやすいのが特徴です。

一方で、保障範囲に制限がかかる、保険料が割高になりやすいといった注意点もあります。

この記事では、限定告知型医療保険の仕組みを通常の医療保険と比較しながら、メリット・デメリットをわかりやすく解説していきます。

この記事でわかること

- 限定告知型医療保険の仕組み

- 限定告知型医療保険のメリット・デメリット

- 限定告知型医療保険の知っておきたい注意点

この保険を活用するうえでのメリット・デメリットについて、詳しく見ていきましょう。

保険の見直しに悩んでいる方へ

・みんなの生命保険アドバイザーは全国相談無料!

限定告知型医療保険とは?基本的な特徴の違いを押さえよう

そもそも、限定告知型医療保険とはどのような保険なのでしょうか。

まずは、その仕組みや特徴について、通常の医療保険と比較しながら詳しく見ていきます。

限定告知型医療保険の定義と特徴

限定告知型医療保険は、通常の医療保険と比べて「告知項目」が少なく、加入時に健康状態を簡略に申告できる医療保険です。

告知項目が簡素化されているため、契約者は健康状態を詳細に説明する必要がなく、申込みのハードルが下がります。

このため、健康に不安がある方でも医療保険に加入しやすいのが特徴です。

ただし、告知が簡略である分、保障内容に制限がある場合が多く、保険金の支払い条件も通常の医療保険とは異なることがあります。

「告知項目」とは、契約者の健康状態や病歴を確認する質問で、保険会社がリスクを評価するために必要です。

出典:

一般社団法人日本損害保険協会『損害保険Q&A』より

通常の医療保険との違いとは?

通常の医療保険と限定告知型医療保険の違いは、主に告知項目にあります。

通常の医療保険では、契約者の健康状態や過去の病歴、現在治療中の病気など、細かい情報をすべて告知する必要があります。

この告知内容に基づき、保険会社はリスクを評価し、保険料を設定します。

一方、限定告知型医療保険では告知項目が簡略化され、特定の疾患に関する告知が免除されることがあります。

これにより、健康状態に不安がある人でも加入しやすくなりますが、その代わり保障内容に制限がついたり、保険料が割高になる場合がある点に注意が必要です。

保障内容に制限があることや、保険料が割高になる可能性については、第2章で詳しく解説していきます。

どんな人が加入しやすいの?

限定告知型医療保険が適している人の特徴には、以下の4つが挙げられます。

①健康状態に不安がある方

現在健康面に不安があっても、告知項目が少ないため加入しやすいのが特徴です。

②過去に病歴がある方

過去に病気をしていても、限定告知型医療保険なら加入できる可能性があります。

③高齢者または一定の年齢以上の方

高齢者は健康状態の告知が多く、加入を断られることがあるため、限定告知型医療保険のほうが適している場合があります。

④他の医療保険で加入を断られた方

他の医療保険で加入を断られても、限定告知型医療保険であれば加入できる可能性があります。

保険のことは保険の専門家に相談してみるのがオススメですよ!

保険ついて無料相談できるサイト

・みんなの生命保険アドバイザーは全国相談無料!

限定告知型医療保険のメリットとは?

限定告知型医療保険のメリットの一つは、健康状態に不安があっても加入しやすい点です。

つまり、病気や年齢の変化といったライフプランの変化に合わせて、柔軟に保険を選びやすいということでもあります。

この章では、限定告知型医療保険のメリットについて整理していきます。

メリット①健康面に不安があっても申し込みやすい

健康状態に不安があっても加入しやすい点が、限定告知型医療保険の大きなメリットです。

通常の医療保険では、健康状態や過去の病歴について詳細な告知が求められ、病歴があると加入を断られたり、条件付きで加入することがあります。

しかし、限定告知型医療保険では、告知内容が簡略化され、特定の病歴や治療中の疾患についての詳細な情報を求められることが少ないため、健康状態に不安がある人でも加入しやすくなります。

メリット② ライフプランの変化に応じて保険を切り替えられる

限定告知型医療保険で基礎的な保障を確保し、その後、状況に応じて他の保険を追加することもできます。

例えば、限定告知型医療保険に加入後、健康状態が改善したり、治療が完了したりした場合、通常の医療保険に加入できる可能性があります。

これにより、最初は必要最低限の保障を確保しながら、時間が経つにつれてさらに充実した保障へと移行・追加することができ、より安定したライフプランを構築できます。

この保険のメリットをポイントにまとめると、以下になります。

限定告知型医療保険のメリットまとめ

①健康状態に不安があっても加入しやすい

②告知内容が簡素化されているため、申し込みがスムーズ

③ライフプランの変化に合わせて柔軟に保険を見直せる

限定告知型医療保険のデメリットって何?

限定告知型医療保険のデメリットとしては、保障範囲に制限があることや、保険料が割高になりやすい点が挙げられます。

この章では、この保険の3つのデメリットについて詳しく見ていきます。

デメリット①通常の医療保険と比べて保険料が割高になりやすい

限定告知型医療保険は、健康状態に不安がある人でも加入しやすい設計になっているため、保険会社のリスクが高くなります。

そのため、通常の医療保険に比べて保険料が割高に設定される傾向があります。

また、同じ保障内容でも、健康状態に問題がない人が加入する標準的な医療保険よりも支払総額が大きくなる可能性があるため、長期的なコスト負担を考慮する必要があります。

デメリット②保障範囲に制限があることも

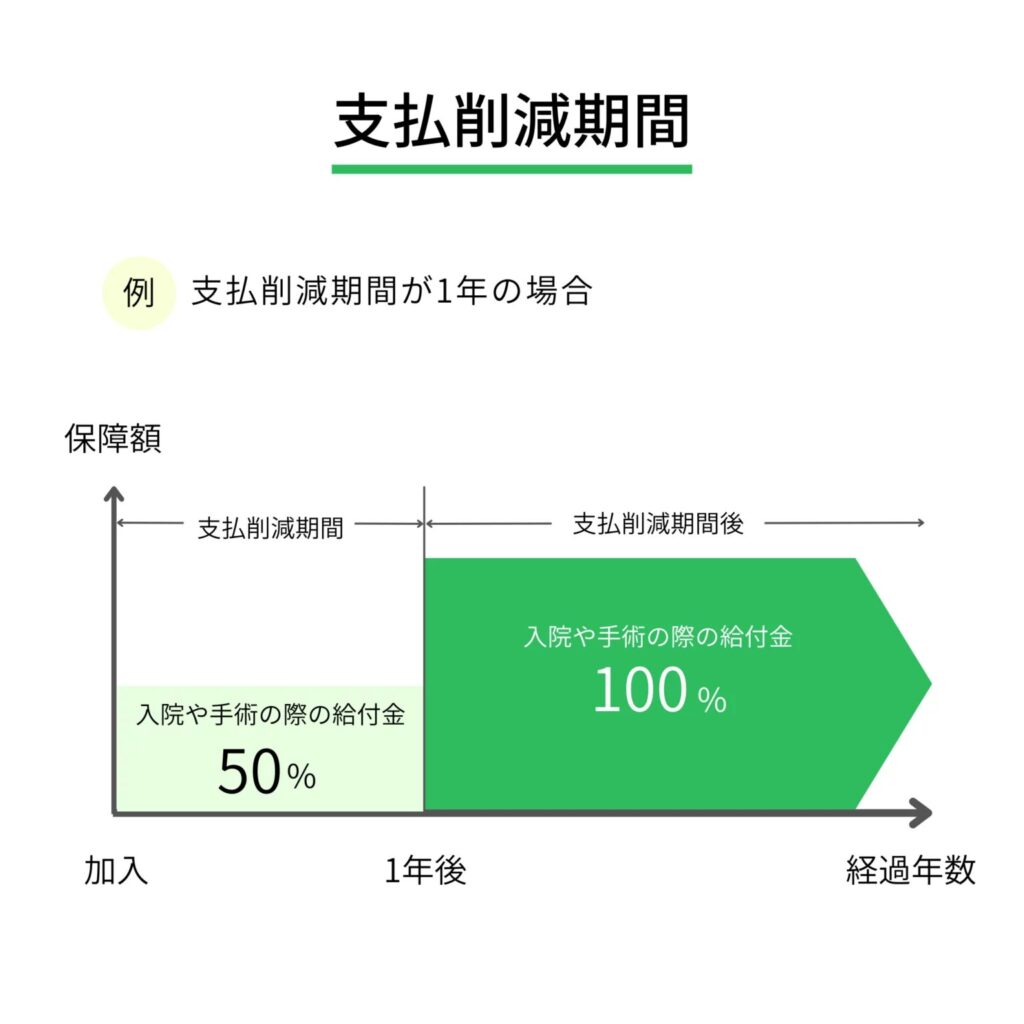

多くの限定告知型医療保険には「免責期間」が設定されており、契約から一定期間(例:1~2年)は保険金の支払い対象外となることがあります。

これは、加入後すぐの高額な給付を抑えるための仕組みです。

また、既往歴や持病に関連する治療は、一定期間または契約期間中ずっと保障の対象外となるケースもあります。

そのため、加入前に約款をよく確認し、自身の持病や健康状態に応じてどの範囲までカバーされるのかを慎重に見極めることが重要です。

ちなみに、支払削減期間とは、契約後一定期間、保険金の支払いが制限される期間のことを指します。

デメリット③選べるプランや特約が限られる

通常の医療保険では、がん特約、通院特約、先進医療特約など、さまざまな保障を追加できる場合が多いですが、限定告知型医療保険ではこれらのオプションが限られることがあります。

特に、入院給付金や手術給付金の支払い回数・金額に上限が設定されていることが多く、通常の医療保険に比べると柔軟なカスタマイズが難しいことが特徴です。

限定告知型医療保険のデメリットまとめ

①保険料が割高になりやすい

②補償範囲に制限がある

③特約の種類や内容に制限がある

次章では、上記の対応策について詳しく見ていきましょう。

保険ついて無料相談できるサイト

・みんなの生命保険アドバイザーは全国相談無料!

限定告知型医療保険の加入前に知っておきたい注意点とは?

これまでご紹介してきた通り、限定告知型医療保険は、どなたでも加入しやすい一方で、保険料が割高になりやすく、補償範囲に制限があるといったデメリットもあります。

最後に、限定告知型医療保険を検討する際に押さえておきたいポイントや注意点を見ていきましょう。

限定告知型医療保険を選ぶ前に確認したい4つのポイント

限定告知型医療保険を検討する際には、以下4つのポイントを押さえておきましょう。

1. 保障内容と免責期間を確認する

保障の対象となる範囲や、加入直後に適用される免責期間の有無を事前にチェックしましょう。

特に、持病や既往歴に関連する治療が対象外になっていないか、しっかり確認することが大切です。

2. 保険料と給付内容のバランスを考える

限定告知型医療保険は、一般の医療保険と比べて保険料が割高になりやすい傾向があります。

必要な保障を確保しつつ、長期的に無理なく支払える保険料かどうかを見極めましょう。

3. 他の保険と組み合わせる

限定告知型医療保険はあくまで基本的な保障を確保する手段の一つです。

状況が改善すれば、通常の医療保険への加入を検討するなど、将来的な選択肢も考えておくと安心です。

4. 複数の保険商品を比較する

保険会社によって、告知事項の内容や保障範囲、保険料の設定が異なります。

複数の保険商品を比較し、自身に最適なプランを選ぶことが大切です。

保険選びに迷ったら、専門家に相談してみるのも一つの方法ですよ!

あわせて読みたいコラム

・FPに相談するメリットとは?お金と保険の専門家だからできること

まとめ

今回の記事のまとめです。

通常の医療保険は健康状態や病歴などの詳細な告知が必要ですが、限定告知型医療保険は告知項目が少なく、特定の疾患に関する告知が不要な場合があります。

そのため、健康状態に不安がある人や過去に病歴がある人、高齢者などでも加入しやすいのが特徴です。

ただし、保障内容に制限があることや保険料が割高になる可能性があるため、事前に確認しておくことが重要です。