介護保険を利用する際、自己負担はいくらかかるのか、費用はどのように決まるのか気になりますよね。

特に、初めて介護保険を利用する場合は、制度の仕組みを適切に理解しておくことで、費用の予測や必要なサービスの選択に役立ちます。

この記事では、介護保険の基本的な仕組みや自己負担の計算方法、さらに負担を抑える節約ポイントについて解説します。

この記事で分かること

- 介護保険の基本的な仕組み

- 自己負担の計算方法と費用の目安

- 自己負担を抑えるための節約ポイント

最後の章では、介護保険の気になる疑問についてもまとめていますよ!

介護サービスについて無料相談

・オーダーメイド介護サービス【イチロウ】

介護保険とは?制度の基本と対象者

そもそも、介護保険とは、介護サービスを利用した際にかかる費用のうち、所得に応じて1割~3割を自己負担として支払い、残りは原則として保険で負担してもらえる制度です。

たとえば、介護サービスの費用が月5万円の場合、自己負担は5千円~1万5千円となり、原則として残りの費用は保険で負担してもらえます。

まずは、介護保険の基礎知識から見ていきましょう。

介護に関する知識について学べるサイト

・ケアの栞

介護保険制度の基礎知識

介護保険制度は、高齢者や一定の要介護・要支援状態の方が、必要な介護サービスを受けられるよう、国が運営する社会保険制度です。

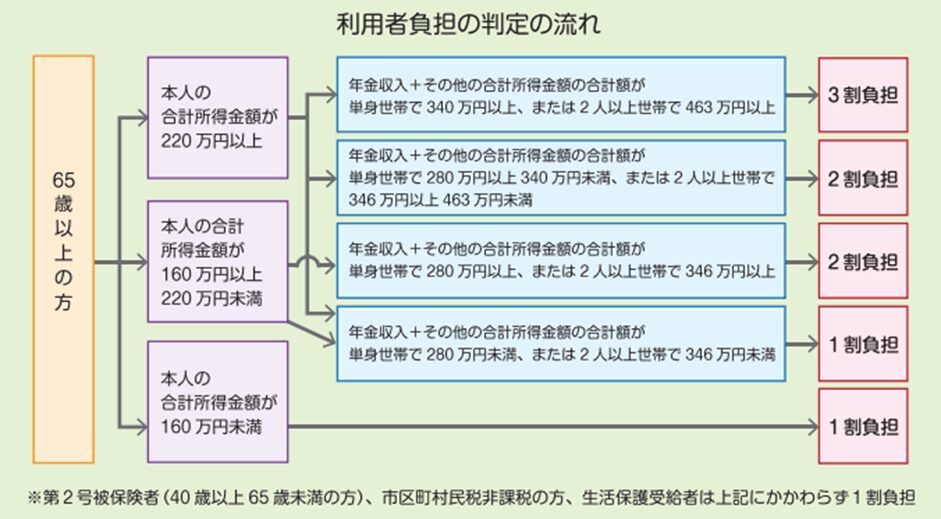

自己負担の割合は、「合計所得金額」と「65歳以上の方の世帯人数」によって決まり、合計所得には年金収入(遺族年金・障害者年金を除く)やその他の所得が含まれます。

そのため、同じサービスを利用しても、所得や世帯人数に応じて自己負担額は異なります。

この保険の主な対象者とサービスの種類を、以下で見てみましょう。

介護保険の主な対象者

介護保険は、主に次の2種類の対象者に区分されます。

①第1号被保険者(65歳以上)

すべての65歳以上の方が対象で、医療や介護の必要度に応じて、サービスを受けることができます。

②第2号被保険者(40歳~64歳)

40歳から64歳までの方で、特定の疾病(加齢に伴う病気)により介護が必要になった場合に対象となります。

サービスの種類

介護保険で受けられる主なサービスは、以下の3つです。

①訪問サービス

・自宅で受ける介護(例:訪問介護、訪問看護)

②通所サービス

・日帰りで施設に通って受ける介護(例:デイサービス、デイケア)

③施設サービス

・施設に入所して受ける介護(例:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設)

上記については、第2章で詳しく解説します。

介護保険の自己負担額の計算方法

介護保険の自己負担額は、利用者の所得に応じて 1割から3割まで変動します。

図1は、65歳以上で一人暮らしの方の自己負担額の目安です。

| 合計所得金額(年間) | 自己負担割合 |

|---|---|

| 約160万円未満 | 1割 |

| 160万円以上〜220万円未満 | 2割 |

| 220万円以上 | 3割 |

※ただし、上記はあくまで一人暮らしの方の目安です。

詳しくは図2でご確認ください。

引用:厚生労働省【利用者負担の判定の流れ】より

保険料の計算方法

介護保険料は、被保険者の区分によって計算方法が異なります。

次の3つをチェックしてみましょう。

介護保険の被保険者区分の違い

Ⓐ第1号被保険者

・65歳以上の方が対象で、すべての方が加入します。

Ⓑ第2号被保険者(会社員等)

・40~64歳で、勤務先の健康保険に加入している会社員や公務員などが対象です。

Ⓒ第2号被保険者(自営業等)

・40~64歳で、国民健康保険に加入している自営業者や無職の方などが対象です。

そして上記の3区分は、それぞれ計算方法と納付方法が異なります(図3参照)。

| 区分 | 計算の基準 | 納付方法 |

|---|---|---|

| Ⓐ第1号被保険者 | 基準額 × 所得に応じた係数 | 年金天引きまたは納付書 |

| Ⓑ第2号会社員 | 標準報酬月額・賞与 × 介護保険料率 | 給与天引き |

| Ⓒ第2号自営業 | 所得割・均等割等で算定 | 国民健康保険料として納付 |

※所得に応じた係数とは、各市町村が定める、介護保険料の所得調整用の数値のこと。

自己負担割合を確認する方法

自己負担割合を確認する方法には、主に以下の3つがあります。

①介護保険被保険者証や負担割合証で確認

・要介護・要支援認定を受けた方には、毎年6~7月頃に市区町村から「負担割合証」が交付され、自己負担割合(1割・2割・3割)が記載されています。

②市区町村の介護保険課で確認

・保険証や通知書で不明な場合や変更がある場合は、住んでいる市区町村の介護保険課・窓口で確認できます。

③通知書で確認

・市区町村によっては、「介護保険料・負担割合通知書」が送付され、所得区分と自己負担割合が記載されています。

介護保険利用時のポイント

先ほどの章でも触れたように、介護保険では原則として1割~3割を自己負担する必要があります。

ここで注意したいのは、対象範囲によって自己負担額も変わるため、どの範囲の費用が介護保険の対象になるかという点です。

次に、介護保険を利用する際のポイントについて確認していきましょう。

介護サービスについて無料相談

・オーダーメイド介護サービス【イチロウ】

介護保険の対象となるサービス

介護保険では、日常生活で介護や支援が必要な方が利用するサービスにかかる費用の一部が保険でカバーされます。

対象となる4つのサービス

対象となる費用は、サービスの種類によって分類されており、自宅で受けるサービスや施設でのサービスなどがあります。

主な介護保険サービスの種類

①在宅サービス(居宅サービス)

・自宅で受けられる介護サービスの使用料

例:訪問介護、訪問看護、デイサービス、ショートステイ、ケアプラン作成

②施設サービス

・施設で受ける介護サービスの使用料

例:特別養護老人ホーム、老健施設、医療型施設

③地域密着型サービス

・小規模サービスの使用料

例:グループホーム、地域密着型特定施設入居者生活介護

④福祉用具サービス

・介護に必要な用具のレンタルや一部購入費用

例:介護ベッド、車椅子、歩行器

サービス料金の目安

介護保険サービスは、要介護度によって支給限度額や利用できるサービスが異なります。

| 要介護度・要支援度 | 支給限度額(月額) | サービス利用の目安 |

|---|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 | 週2〜3回程度 |

| 要支援2 | 105,310円 | 週3〜4回程度 |

| 要介護1 | 167,650円 | 1日1回程度 |

| 要介護2 | 197,050円 | 1日1〜2回程度 |

| 要介護3 | 270,480円 | 1日2回程度 |

| 要介護4 | 309,380円 | 1日2〜3回程度 |

| 要介護5 | 362,170円 | 1日3〜4回程度 |

参照サイト:

公共財団法人 生命保険文化センター【居宅サービス・地域密着型サービスの支給限度額と利用の目安】

介護保険利用でよくある疑問

負担割合証は、毎年7月下旬に各市町村から自動的に郵送され、特に手続きは必要ありません。

このように、介護保険を利用する際には、自己負担の割合や対象となる費用など、まだまだ気になる点が多くあります。

それでは最後に、介護保険を利用する際によくある疑問について見ていきましょう。

介護保険料控除の控除額はどのくらい?

介護保険料控除とは、1年間に支払った介護保険料を所得から差し引くことができる制度です。

介護保険を支払った分だけ課税対象となる所得が減るため、所得税や住民税の負担を軽くすることができます。

年間に支払った介護保険料に応じて、所得控除額は次のように決まりますよ。

(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等の場合)

| 年間支払保険料等 | 控除額 |

|---|---|

| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |

| 20,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 10,000円 |

| 40,000円超~80,000円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 20,000円 |

| 80,000円超 | 一律 40,000円 |

参照コラム

・初心者向け】生命保険料控除の求め方|新旧制度によって異なる上限額

介護で使える自治体の助成制度や給付金はある?

介護や福祉に関しては、国の介護保険だけでなく、各自治体が独自に行っている助成制度や給付金を活用できる場合があります。

自治体によって助成内容は異なりますが、主な例として以下4つなどが挙げられます。

1. 福祉用具の購入・レンタル助成

・介護ベッド、車椅子、歩行器など。介護保険だけでは自己負担が大きい場合に、自治体が一部費用を助成。

2. 住宅改修費の助成

・手すりの取り付け、段差解消、浴室改修など。高齢者や障がい者が自宅で安全に暮らせるよう支援。

3. 子育て世帯・高齢者世帯への給付金

・一部自治体では、介護や生活支援に使える独自の給付金を支給。

4. 介護サービス利用料の助成

・介護保険料の自己負担の一部を軽減する制度。

助成制度は自治体ごとに異なるため、まずは住んでいる自治体の福祉・介護窓口に問い合わせてみることが大切です。

あわせて読みたいコラム

・FPに相談するメリットとは?お金と保険の専門家だからできること

まとめ

今回の記事のまとめです。

介護保険は、介護サービス利用時の費用の一部を保険で負担し、利用者は所得に応じて1〜3割を自己負担する制度です。

自己負担は「合計所得金額」と「65歳以上の世帯人数」で決まり、年金収入(遺族年金・障害年金を除く)も含まれます。

同じサービスでも、所得や世帯構成により負担額は異なるため、制度を理解しておくことが大切です。